Catherine de Médicis : se battre pour la paix

Sa mauvaise réputation est-elle méritée ?

Si vous souhaitez marquer votre soutien à Morale de l’Histoire, c’est possible en souscrivant à un abonnement mensuel (le prix de 3 ☕️ par mois) ou annuel (2 ☕️ par mois). Un grand merci à ceux qui le feront !

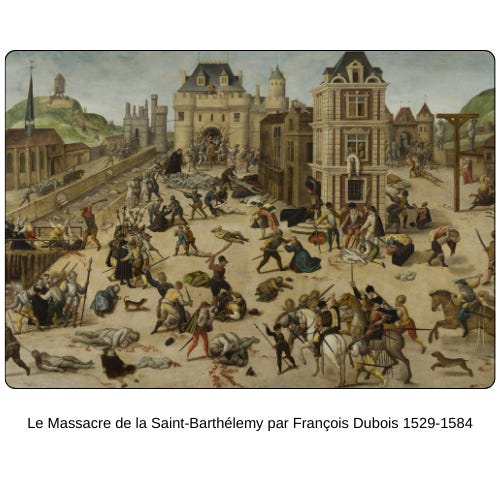

Certains tableaux figent une histoire.

Celui de François Dubois raconte le massacre de la Saint-Barthélemy survenu entre le 23 et le 24 août 1572. On y retrouve les lieux symboliques de la tuerie et ses protagonistes au milieu des scènes glaçantes de meurtres entre voisins.

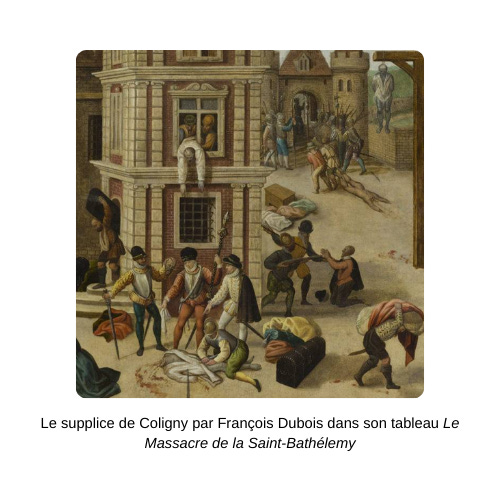

À gauche, l'église du couvent des Grands-Augustins qui, selon la légende, donna le signal de départ du carnage en sonnant le tocsin. À droite, l'hôtel particulier d'Anne de Laval, théâtre de l'assassinat sauvage de l'amiral de Coligny, l'un des chefs de file protestants. Juste au pied du bâtiment, son cadavre gisant est entouré des principaux dirigeants du parti catholique : les ducs de Guise, d'Aumale et le chevalier d'Angoulême.

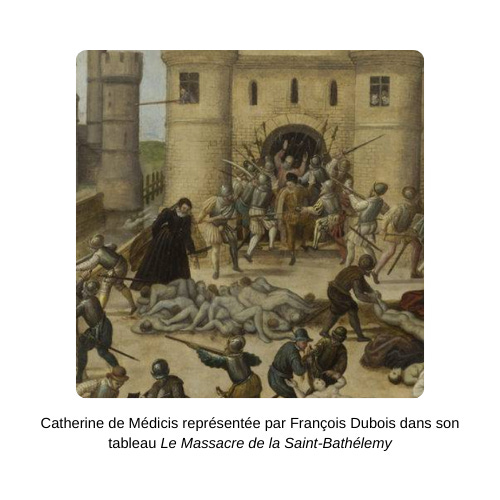

Portez votre regard au croisement des premiers tiers en hauteur et largeur à la gauche du tableau.On retrouve le bâtiment du Louvre et la silhouette d'une inquiétante veuve vêtue de noir qui participe au massacre. Ce n’est pas la mort. C'est Catherine de Médicis.

Pour l'artiste et les Français de l'époque, elle serait la principale instigatrice du carnage. C'est l'histoire que nous raconte cette œuvre peinte juste après l'hécatombe. C'est ce que j'ai appris à l'école comme des millions de Français. Mais faut-il croire ce tableau « sur parole » ? Le chapitre consacré à Catherine de Médicis dans Les 7 négociations qui ont fait l’histoire de France1 déconstruit largement cette image d’Épinal. Car la vie de la Serpente — le surnom dont elle est affublée — est en réalité tout entière dédiée à la recherche du compromis et de la paix entre catholiques et protestants.

Une France divisée

Catherine devient veuve et régente à l'âge de quarante ans en 1559. Son époux Henri II meurt après dix jours d'agonie. L'éclat de lance qui lui a transpercé le crâne lors d'un tournoi de joutes ne lui laisse aucune chance. Lacrymae hinc, hinc dolor. “De là viennent mes larmes et ma douleur” est la devise de Catherine de Médicis

C'est le début d'un long périple pour la pacification du royaume. À la mort du roi, on compte plus d'un million de Français protestants regroupés en majorité dans le Sud-Ouest, le Dauphiné, le Languedoc et le Centre-Ouest. Le développement de la Réforme déstabilise le pays et fragilise son unité. On assiste alors à la création d'une classe dirigeante protestante à même de concurrencer sur certains territoires le pouvoir royal comme l’explique Bainville dans son Histoire de France :

Si la France semblait beaucoup plus réfractaire à la Réforme, qui ne s'y propageait qu'avec lenteur, toutefois l'avilissement de l'argent, la cherté de la vie, conséquences de la guerre, et peut-être aussi de l'afflux subit de l'or américain, avaient créé du mécontentement, un terrain favorable à l'opposition politique, en appauvrissant les classes moyennes. Ce fut, chez nous, le grand stimulant du protestantisme, auquel adhérèrent surtout la bourgeoisie et la noblesse, tandis que la population des campagnes, que la crise économique n'avait pas atteinte, resta indemne.2

François Ier et Henri II ont contenu le phénomène en réprimant sévèrement les révoltes. Mais l'arrivée de rois plus faibles change la donne. Car déjà, les différents acteurs des huit guerres de religion à venir entre 1562 et 1598 sont présents.

Il était clair que la France allait se couper en deux, clair aussi que la résistance du peuple catholique serait plus forte que la propagande calviniste. Contre les hérétiques, la foule exigeait des supplices, ne les trouvait jamais assez durs.3

La désespérante monotonie de la vengeance

« La religion est une couverture dont souvent l'on se sert pour cacher une mauvaise volonté. »4

Quelques figures de premier plan du mouvement huguenot — les protestants — se rebellent contre la répression. Ils s'appellent Gaspard de Coligny, Louis de Condé ou encore Henri de Navarre, le futur Henri IV. Du côté catholique, nous avons les papistes, avec comme chefs de file François et Charles de Guise, militants d'une répression sévère du protestantisme.

François II, le premier fils de Catherine, meurt après seulement une année de règne. Charles IX lui succède à l'âge de dix ans5. Catherine devient régente. En s'appuyant sur les plus modérés des deux parties, elle tente une première fois de rétablir la paix avec l'édit de janvier qui autorise la liberté de culte, de conscience et l'égalité entre tous. Une avancée majeure après des dizaines d'années de répression. Cela ne suffira pas.

Les papistes les plus radicaux, notamment les Guises, organisent le massacre des protestants de Wassy le 1er mars 1562, 6 semaines après la signature de l’édit du 15 janvier qui les autorise pourtant à célébrer leur culte à l'extérieur des villes. Cette étincelle met le feu au pays et fait éclater la première guerre de religion. Animée par le désir d'apaiser le pays, Catherine saisit l'occasion et réussit à faire asseoir tout le monde autour de la table des négociations pour signer le traité de pacification d'Amboise. Sommes-nous sortis d'affaire ? Loin de là.

La reine mère, qui gardait la haute direction, croyait avoir trouvé cette fois la vraie formule de l'équilibre: un gouvernement catholique avec le respect de la justice légale pour les huguenots. Catherine se flattait d'avoir rétabli la tranquillité du royaume et d'avoir su mieux s'y prendre que Philippe Il qui ensanglantait les Pays-Bas. Catherine de Médicis était trop optimiste. La tranquillité était fort incertaine.6

Après une tentative d'enlèvement du roi par des protestants plus radicaux que ne le pensait la mère du roi, Charles IX se sent obligé de déclencher une nouvelle guerre en essayant en vain d'arrêter les principaux chefs huguenots. Après toutes ses tentatives infructueuses de pacification, Catherine change de stratégie et mise sur une alliance avec Henri de Navarre, futur Henri IV. Ainsi, sa fille Marguerite épouse le nouveau chef huguenot le 18 août 1572. Alexandre Dumas en fera un roman : La Reine Margot. Mais la paix demeure fragile.

« Bien que la flamme soit éteinte, les cendres continuent à brûler. »7

Les Saint-Barthélemy

On imagine souvent la Saint-Barthélemy comme le massacre d'une nuit. Ce n'est pas exact. C'est une sordide pièce en trois actes qui se joue sur plusieurs mois.

Le premier se déroule le 22 août 1572, quatre jours après les noces d'Henri de Navarre avec Marguerite. Ce jour-là, Coligny fait l'objet d'une tentative de meurtre. Vraisemblablement un coup des Guises. La reine mère sent que cela peut dégénérer et envoie son médecin personnel, Ambroise Paré, au chevet de Coligny. Mais il est déjà trop tard.Et si les huguenots, furieux de cette nouvelle agression, venaient à se venger en s'en prenant à la personne du roi comme ils ont essayé de le faire par le passé ? Après tout, ils sont nombreux à Paris à être venus assister aux noces d'Henri.

Animé par la peur et mal conseillé, Charles IX décide de fermer les portes de Paris et d'éliminer les chefs huguenots à l'exception notable d'Henri de Navarre, son nouveau beau-frère, gendre de Catherine. Pour cela, il se repose sur les troupes papistes. Coligny est ainsi défenestré, éventré, émasculé et décapité avant d'être traîné dans les rues de Paris.

Mais cela ne suffit pas ! Ce sont maintenant les nobles protestants qui logent au Louvre qui sont massacrés par les papistes et leurs dépouilles exposées devant le palais.

Le troisième acte est le plus meurtrier. Les Parisiens catholiques, dans la nuit du 23 au 24 août, massacrent leurs voisins protestants piégés dans leur propre ville : hommes, femmes, enfants, ils doivent tous y passer ! Pour quelle raison ? Qu'est-ce qui amène des voisins à s'entretuer ? Panique généralisée ? Pensaient-ils se défendre d'une offensive huguenote ? Est-ce tout simplement que la violence appelle la violence ?

L’historien Jérémie Foa, auteur de Tous ceux qui tombent8, analyse le phénomène social de la Saint-Barthélemy :

L’élément le plus saisissant est que ce sont des voisins qui ont tué leurs voisins ! L’image d’absolutisme de l’Etat ne correspond pas du tout à la réalité : sa présence est très légère, et l’administration n’avait aucun moyen d’identifier qui était protestant ou pas. On a souvent accusé Catherine de Médicis du massacre, mais elle était bien incapable de reconnaître les personnes à cibler.

Les études se sont souvent intéressées aux donneurs d’ordre, mais pas aux exécutants du massacre. Or seuls les habitants pouvaient savoir qui n’allait pas à la messe un dimanche, ou qui s’était absenté pour combattre de l’autre côté durant la dernière guerre de religion. Cette étude par le bas montre que le massacre s’est joué dans le voisinage, car il ne pouvait être mis en œuvre que par les riverains, et en particulier les miliciens.9

Il poursuit :

L’explication la plus convaincante est celle de l’historien Denis Crouzet, qui souligne l’angoisse eschatologique puissante éprouvée par les catholiques à cette époque. La peste n’est pas si loin et des bouleversements interviennent – guerres, maladies, mais aussi découverte de l’Amérique et réforme protestante.

Cette sensation de vivre la fin des temps décuple l’angoisse face au jugement dernier. Les catholiques s’interrogent alors : peut-on tolérer la présence d’hérétiques, comme le sont les protestants, sans que cela nuise à notre salut ? Tuer des hérétiques est ainsi une façon de s’assurer place au paradis.10

La Saint-Barthélemy s'exporte ensuite pendant plusieurs mois en province, faisant dix mille victimes dans toute la France jusqu'en octobre 1572. Comme l'écrit Jules Michelet :

« La Saint-Barthélemy n'est pas une journée, c'est une saison. »11

Oui, une saison en enfer.

Conclusion

Les historiens ne sont pas tous d'accord sur le rôle de Catherine de Médicis pendant la Saint-Barthélemy. Il est certain en revanche que les carnages par milliers ne sont pas le fruit d'un complot imaginé par la mère de Charles IX. La situation a très certainement « échappé » au roi.

Mais le doute n'a pas bénéficié à l'accusée. Malgré tous les efforts qu'elle a déployés pour la paix — même après la Saint-Barthélemy —, elle restera la veuve la plus haïe de notre histoire tout en ayant pavé le chemin du futur édit de Nantes. Car le roi et ses sujets ne sauraient être désignés responsables du carnage sans que cela ne remette en cause le régime et l'unicité du pays. Catherine de Médicis, étrangère, fille de Laurent II à qui Machiavel a dédicacé Le Prince, a été désignée coupable de la Saint-Barthélemy, vraisemblablement injustement, et cela au nom de la raison d'État.

Au fond, cet épisode de notre histoire illustre parfaitement cette citation de Tocqueville :

Quand je considère cette nation en elle-même, je la trouve plus extraordinaire qu’aucun des événements de son histoire. En a-t-il jamais paru sur la terre une seule qui fût si remplie de contrastes et si extrême dans chacun de ses actes, plus conduite par des sensations, moins par des principes ; faisant ainsi toujours plus mal ou mieux qu’on ne s’y attendait, tantôt au-dessous du niveau commun de l’humanité, tantôt fort au-dessus.12

POUR ALLER PLUS LOIN

L’interview de Jean-Édouard Grésy. J’ai isolé le passage sur Catherine de Médicis.

Cette interview passionnante de Jérémie Foa, auteur de “Tous ceux qui tombent. Visages du massacre de la Saint-Barthélemy”. Grâce à elle, on comprend mieux les motivations des meurtriers.

Si vous identifiez des erreurs, merci de m'informer par e-mail en répondant à ce message.

Alexandre

Jean-Edouard GRÉSY et Eric LE DELEY, 7 négociations qui ont fait l’histoire de France. Paris : Fil Rouge, 2021.

Jacques BAINVILLE. Histoire de France. Paris : Perrin, 2011, p. 152.

Ibid., p. 153.

Extrait d’une dépêche adressée au roi d’Espagne, Philippe II, janvier 1562.

Jean Teulé lui a consacré un ouvrage, “Charly 9”. Il revient sur la Saint-Bathélemy avec l’humour noir qu’on lui connaît.

Jacques BAINVILLE. Histoire de France. Paris : Perrin, 2011, p. 162.

Catherine de Médicis, citée par les historiens de l'époque.

Jérémie Foa. Tous ceux qui tombent. Paris : La Découverte, 2024.

Interview de Jérémie Foa, Le Monde, 24 octobre 2021.

Ibidem.

Jules MICHELET. Histoire de France. Paris : Hachette, 1876, tome XI, p. 156.

Alexis DE TOCQUEVILLE, L’Ancien Régime et la Révolution.

Merci Alexandre, excellent article, à la fois concis et éclairant. J'ai appris beaucoup.

Petite erreur typo: c'est le traité de paix d'Amboise et non d'Ambroise

Merci beaucoup ! Je lis ta newsletter depuis peu et j’apprécie beaucoup ce que tu proposes : un éclairage bref mais étayé, nuancé, dans lequel j’apprends beaucoup et qui m’aide à surmonter les idées reçues ! :)