Au coeur de la crise démocratique, la crise de la culture ?

Comment la société de masse menace notre capacité de jugement.

Bonjour à tous,

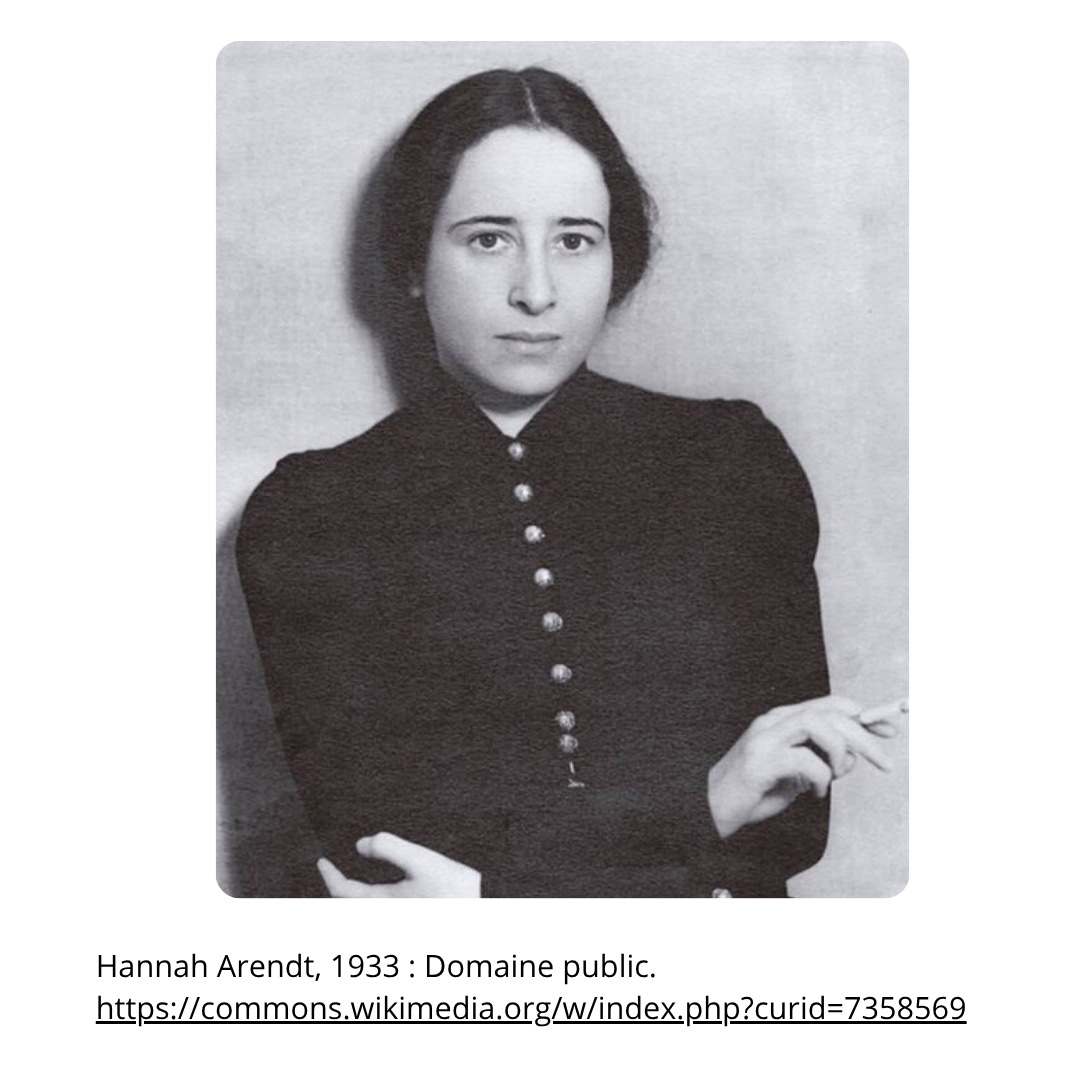

Je reviens cette semaine sur l’essai d’Hannah Arendt consacré à la Crise de la culture. Je dois dire que c’est un des plus difficiles à expliquer et j’espère que cette édition vous sera aussi agréable à lire qu’elle ne fut compliquée à rédiger.

Mais comme toujours, l’effort est largement récompensé chez la philosophe allemande.

Bonne lecture,

Alexandre

Le saviez-vous ? Je partage tous les jours sur l’application Substack des photos à caractère historique. Par exemple, cette photo du palais des Tuileries avant sa destruction, ou celle-ci du Mont-Saint-Michel en 1895 avant sa restauration. Si ce genre de contenu vous intéresse, cliquez sur le bouton ci-dessous.

Il n’est pas rare qu’un événement tel que l’incendie de Notre-Dame ou le récent pillage du Louvre suscite une vague d’émotion au sein d’une nation entière. Ces événements témoignent de la puissance de notre culture commune. Notre relation à cette dernière a profondément évolué depuis l’avènement de la modernité et continuera sans aucun doute de se transformer. Mais vers quoi ?

Peut-être est-ce au fond de l’étymologie des mots, au bout de leur déconstruction, que naissent les prédictions les plus pertinentes. La compréhension des multiples nuances d’un terme offre un avantage certain pour analyser les tendances profondes d’une société et, par ricochet, les événements à venir.

La philosophe allemande Hannah Arendt revient sur la racine latine du mot Culture : cultura, qui vient lui-même de colere, c’est-à-dire entretenir, prendre soin, cultiver. Cicéron reprend ce mot pour en étendre la signification en parlant de cultura animi, le soin apporté à cultiver son âme. Cette définition s’applique certes à la philosophie, mais le mot embrasse un territoire plus vaste en englobant également le culte, la religion (religare, relier).

Ainsi, la culture cultive les âmes pour relier les hommes par-delà les générations. Elle tisse entre les vivants et les morts ces fils invisibles qui font tenir ensemble une civilisation. Elle joue le rôle d’une religion séculière, d’un monde commun qui transcende la mortalité pour offrir une certaine immortalité à l’existence humaine.

Mais depuis Cicéron, les sociétés occidentales se sont radicalement transformées, particulièrement depuis les débuts de l’âge moderne. Tocqueville l’avait admirablement résumé dans De la démocratie en Amérique :

L’aristocratie avait fait de tous les citoyens une longue chaîne qui remontait du paysan au roi ; la démocratie brise la chaîne et met chaque anneau à part1.

La société a changé de nature. Jusqu’à menacer la culture qui nous relie ?

De la bonne société à la société de masse

Hannah Arendt distingue dans l’ère moderne deux périodes : celle de la bonne société et celle de la société de masse. La première naît au sein des cours royales des dix-septième et dix-huitième siècles. La philosophe donne l’exemple de Louis XIV “qui sut si bien réduire la noblesse française à l’insignifiance politique, en se bornant à la rassembler à Versailles. Il transforma les nobles en courtisans et les fit se divertir entre eux au moyen des intrigues, cabales et commérages sans fin que cette réunion perpétuelle engendrait inévitablement2”. Cette bonne société, sans labeur autre que les jeux de cour, disposait de tout le temps nécessaire pour s’adonner aux loisirs et au développement de sa culture.

La seconde, dans laquelle nous évoluons toujours, advient quand la masse de la population se trouve incorporée à la société. Comme le buvard qui éponge l’encre, la bonne société a absorbé le reste de la population. grâce au progrès technique, à l’éducation de masse et à la démocratisation du savoir. Les hommes et les femmes de la société de masse peuvent eux aussi, grâce à la réduction de l’effort physique et du temps consacré au labeur, profiter d’un temps libre. Un temps qu’il leur faut remplir, le plus souvent avec des loisirs.

Cette transformation nous amène à l’opposition entre l’artiste, le philistin et le philistin cultivé.

De l’artiste au consommateur

L’artiste est à la culture ce que l’atome est à la matière : son commencement. L’art apparaît quand l’utile disparaît, quand l’éternité remplace l’éphémère. C’est le maillon entre les générations. C’est la Naissance de Vénus de Botticelli admirée depuis plus de cinq cents ans, la façade de Notre-Dame ou le Taj Mahal.

Hannah Arendt précise :

La culture concerne les objets et est un phénomène du monde ; le loisir concerne les gens et est un phénomène de la vie. Un objet est culturel selon la durée de sa permanence, son caractère durable est l’exact opposé du caractère fonctionnel, qualité qui le fait disparaître à nouveau du monde phénoménal par utilisation et par usure3.

L’opposé de l’artiste et de ses œuvres est le philistin avec ses biens de consommation. Il ne voit les choses que par le prisme de l’utilité et de la satisfaction immédiate. C’est le consommateur qui passe son temps libre à la pratique de loisirs. C’est vous et moi trop souvent devant le flux infini et algorithmique des réseaux sociaux ou devant la dernière série à la mode. Ces deux mondes évoluent séparément, sauf quand l’industrie des loisirs, épuisée d’avoir à fournir perpétuellement de la nouveauté, se tourne vers la culture pour la rendre consommable comme le cinéma le fait quelques fois en réduisant un roman volumineux pour qu’il tienne dans deux ou trois heures de film (dernièrement Le comte de Monte-Cristo ou Les trois mousquetaires). Au risque de l’abîmer selon Arendt.

Hannah Arendt poursuit :

Je ne fais pas allusion, bien sûr, à la diffusion de masse. Quand livres ou reproductions sont jetés sur le marché à bas prix et sont vendus en nombre considérable, cela n’atteint pas la nature des objets en question. Mais leur nature est atteinte quand ces objets eux-mêmes sont modifiés : réécrits, condensés, digérés, réduits à l’état de pacotille pour la reproduction ou la mise en images. Cela ne veut pas dire que la culture se répande dans les masses, mais que la culture se trouve détruite pour engendrer le loisir. Le résultat n’est pas une désintégration, mais une pourriture, et ses actifs promoteurs ne sont pas les compositeurs de Tin Pan Alley4, mais une sorte particulière d’intellectuels, souvent bien lus et bien informés, dont la fonction exclusive est d’organiser, diffuser et modifier des objets culturels en vue de persuader les masses qu’Hamlet peut être aussi divertissant que My Fair Lady, et, pourquoi pas, tout aussi éducatif5.

Quant au philistin cultivé, il pense également le monde des choses en termes d’utilité. Mais il s’intéresse néanmoins à la culture, non pour ce qu’elle est, mais pour ce qu’elle peut lui apporter. Il l’entretient pour briller en société. Chez lui, la culture devient un levier de reconnaissance sociale. Il mime l’amour de la culture sans en avoir le goût et met en valeur des œuvres oubliables et périssables au détriment des véritables œuvres d’art.

Hannah Arendt observe :

Le point, c’est que cette sorte de philistinisme, qui consiste simplement à être inculte et ordinaire, a été très rapidement suivi d’une évolution différente, dans laquelle, au contraire, la société commença à n’être que trop intéressée par toutes les prétendues valeurs culturelles. La société se mit à monopoliser la culture pour ses fins propres, telles la position sociale et la qualité6.

La crise survient quand la société de masse dénature la culture en l’entraînant du terrain de la permanence, de la transmission de génération en génération propre à l’humain, vers celui de la consommation et de l’immédiat. Un mouvement qui nous désolidarise des générations précédentes et de celles à venir. Derrière la crise de la culture se dessine un véritable enjeu politique, non au sens des partis ou des institutions, mais au sens des fondamentaux assurant la pérennité de la société. Car pour Arendt, sans ce monde commun que crée la culture, les citoyens perdent la capacité d’exercer ensemble leur jugement, ce jugement qui est le cœur même de l’action démocratique.

Si vous avez lu la newsletter jusqu’ici, c’est que cela doit vous plaire. Pourquoi pas s’abonner gratuitement pour recevoir la prochaine directement dans votre boite mail ? C’est gratuit.

De la politique à la culture

La politique et la culture sont deux objets différents.

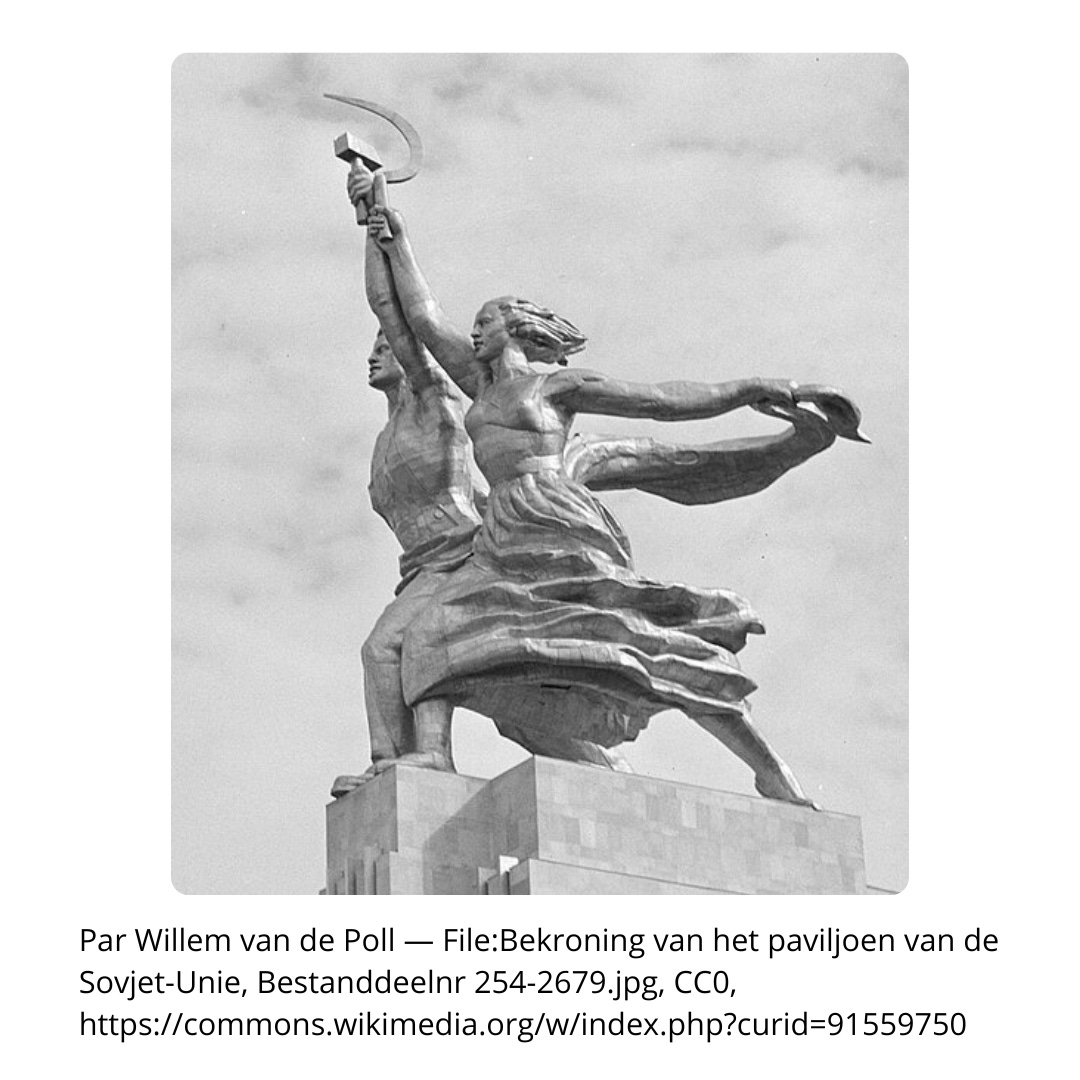

La culture transcende l’utilité pour apporter à la société le beau et la permanence. La politique règne au contraire sur le royaume de l’action, de l’éphémère, du nécessaire en fonction des situations. Autonomes, elles s’influencent tout de même mutuellement. La première fournit le monde commun, ce sol partagé sur lequel peut se déployer l’action politique. Sans ce monde commun, les citoyens n’habitent plus le même espace symbolique et ne peuvent plus délibérer ensemble : l’action politique perd alors son sens. La seconde offre à la première le cadre pour exister et durer, à condition de veiller à ne pas transformer la culture en moyen. Car la culture se dénature en devenant un instrument du pouvoir politique comme c’est le cas dans les régimes totalitaires (voir par exemple les mouvements liés au réalisme socialiste en URSS ou à l’art nazi en Allemagne).

Politique et culture partagent aussi le fait d’appartenir à la sphère publique, d’être jugées par les membres de la cité. Ce point est essentiel dans l’essai d’Hannah Arendt. Elle s’appuie sur la Critique du jugement de Kant pour déconstruire ce processus :

Kant a insisté sur une autre façon de penser, selon laquelle être en accord avec soi-même serait insuffisant : il s’agit d’être capable de penser à la place de quelqu’un d’autre, et pour cette raison Kant l’appela une mentalité élargie7.

Cette mentalité élargie habite le monde politique car elle amène à la discussion les membres de la cité où chacun produit ses arguments afin de convaincre l’autre et inversement. Rien de bien nouveau à ce stade.

L’auteur de la Critique du jugement innove quand il affirme que ce qui vaut pour les grandes questions de la cité vaut aussi pour le goût. Il contredit ainsi la maxime latine qui veut qu’en matière de goût, il ne puisse y avoir de dispute, version longue du plus moderne et énigmatique « Les goûts et les couleurs, vous savez... » Pour Kant, on peut changer de goût ou se mettre d’accord après des échanges d’arguments.

Hannah Arendt poursuit :

Les jugements de goût partagent avec les opinions politiques leur caractère de persuasion : la personne qui juge, comme dit Kant non sans beauté, peut seulement courtiser le consentement de l’autre, dans l’espoir de parvenir à un accord éventuel avec lui8.

On « courtise » car on ne peut imposer ses goûts ni par la violence, ni par la vérité des faits, difficile à établir quand on juge de la beauté d’une œuvre d’art. Le jugement de goût s’appuie sur d’autres arguments que ceux fondés sur la raison ou la connaissance. Pour Arendt, c’est un point commun avec le jugement politique :

La culture et la politique s’entr’appartiennent alors, parce que ce n’est pas le savoir ou la vérité qui est en jeu, mais plutôt le jugement et la décision, l’échange judicieux d’opinions portant sur la sphère de la vie publique et le monde commun, et la décision sur la sorte d’action à y entreprendre, ainsi que la façon de voir le monde à l’avenir, et les choses qui y doivent apparaître9.

C’est donc dans cette discussion la plus libre possible que naît l’esprit cultivé. Est cultivé non celui qui agrège le plus de connaissances, mais celui qui a appris à s’interroger et à interroger les autres à partir de son goût pour améliorer sa capacité de jugement. Il va au-delà de la vérité, des canons esthétiques, de la spécialisation ou du philistinisme. En sortant de ces contraintes, l’esprit cultivé devient humaniste car il juge par lui-même sans nier certaines vérités mais sans en faire l’alpha et l’oméga de son jugement.

Par exemple, face à un tableau comme Guernica de Picasso, le spécialiste en histoire de l’art analysera les techniques cubistes et les références historiques au bombardement de 1937. Le philistin, lui, cherchera à savoir combien vaut l’œuvre ou si elle est célèbre. Le philistin cultivé viendra le voir pour pouvoir dire qu’il l’a vue.

L’esprit cultivé prendra le temps de contempler la toile : les formes déchiquetées, les cris sourds, la violence du noir et blanc. Il se demandera : que me dit cette œuvre sur la guerre, sur la souffrance humaine, sur notre monde ? Il en discutera avec d’autres visiteurs, confrontera ses impressions, modifiera peut-être son jugement. Il choisira Picasso comme compagnon non par snobisme, mais parce que Guernica l’aide à mieux se comprendre et mieux comprendre le monde.

Nous pouvons nous élever au-dessus de la spécialisation et du philistinisme dans la mesure où nous apprenons à exercer notre goût librement. Alors nous saurons répondre à ceux qui si souvent nous disent que Platon ou quelque autre grand écrivain du passé est dépassé ; nous pourrons répondre que, même si toute la critique de Platon est justifiée, Platon peut pourtant être de meilleure compagnie que ses critiques10.

L’esprit cultivé est “celui qui sait choisir ses compagnons parmi les hommes, les choses, les pensées, dans le présent comme dans le passé.” conclut-elle.

Conclusion

La crise pour Hannah Arendt ne devient catastrophique que “si nous y répondons par des idées toutes faites, c’est-à-dire par des préjugés. Non seulement une telle attitude rend la crise plus aiguë mais encore elle nous fait passer à côté de cette expérience de la réalité et de cette occasion de réfléchir qu’elle fournit.” Son méticuleux travail de déconstruction des concepts nous aide à mieux comprendre les mots que nous utilisons et nous sert sur un plateau les causes des maux de notre époque.

Comment ne pas penser aux démocraties occidentales de 2025 en lisant ce texte de 1961 ?

Arendt y dénonce par exemple les effets délétères de la société de masse qui nous amène à utiliser notre « temps de cerveau disponible »11 au profit des loisirs et au détriment de la culture12. Ce qu’elle observait en 1961 avec la télévision et l’industrie du divertissement s’est amplifié aujourd’hui : les plateformes numériques comme Netflix ou Instagram occupent une grande partie de notre temps libre. Quant à la vie politique, elle substitue désormais l’insulte au débat. Sans un monde commun cultivé ensemble, sans cette « mentalité élargie » que procure la fréquentation des œuvres, les citoyens perdent leur capacité à « courtiser le consentement de l’autre ». Les algorithmes, rétrécissant par la magie de la méthode publicitaire algorithmique la pensée des différentes sensibilités, achèvent ce que la société de masse avait commencé : la destruction de notre capacité de jugement partagé.

C’est le risque que l’homme moderne fait prendre à sa civilisation : briser l’un des anneaux, pour reprendre la formule de Tocqueville, qui nous lie aux générations précédentes et à venir. En négligeant de cultiver notre jugement collectif et de prendre soin de notre culture, nous sapons les fondements mêmes de notre capacité à vivre en société.

La crise de la culture et la crise démocratique sont intimement liées, deux aspects d’un même déclin. Dans la société de masse, la culture perd de sa substance et ne parvient plus à créer un monde commun permettant aux citoyens de se comprendre malgré leurs différences. Le débat démocratique se réduit alors à un simple affrontement d’individus isolés. La démocratie s’étiole progressivement, à mesure que la capacité à juger collectivement se perd.

Au risque de donner raison à Paul Valéry quand il dit, dans un texte qui résonne comme un avertissement :

Nous autres, civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortelles. Nous avions entendu parler de mondes disparus tout entiers, d’empires coulés à pic avec tous leurs hommes et tous leurs engins, descendus au fond inexploré des siècles avec leurs dieux et leurs lois, leurs académies et leurs sciences pures et appliquées, avec leurs grammaires, leurs dictionnaires, leurs classiques, leurs romantiques et leurs symbolistes, leurs critiques et les critiques de leurs critiques. Nous savions bien que toute terre apparente est faite de cendres, que la cendre signifie quelque chose. Nous apercevions à travers l’épaisseur de l’histoire des fantômes d’immenses navires qui furent chargés de richesse et d’esprit. Nous ne pouvions pas les compter. Mais ces naufrages, après tout, n’étaient pas notre affaire. Élam, Babylone étaient de beaux noms vagues, et la ruine totale de ces mondes avait aussi peu de signification pour nous que leur existence même. Mais France, Angleterre, Russie... ce seraient aussi de beaux noms. Lusitania aussi est un beau nom. Et nous voyons maintenant que l’abîme de l’histoire est assez grand pour tout le monde13.

Le tableau est sombre mais Hannah Arendt indique la voie de sortie de crise : reprendre le temps nécessaire pour contempler les œuvres d’art, le style d’un écrivain, la beauté d’une sculpture afin de réapprendre à s’interroger en profondeur et développer sa capacité de jugement. Réapprendre l’art perdu de la rumination14 comme le disait Nietzsche.

Au fond, Hannah Arendt nous invite à faire nôtre cette dédicace de Georges Pompidou adressée à son fils :

“Dans ce monde qui devient le tien, lire, penser, rêver, rire, découvrir, c’est résister.”

Je vous recommande cette conférence en ligne qui revient également sur le texte d’Hannah Arendt.

🎉 Bienvenue à Juliette, Marc, Viviane, Marie, ainsi qu’à tous les nouveaux abonnés de cette newsletter ! Si elle vous plaît, n’hésitez pas à la partager autour de vous, cela m’aide à développer son lectorat.

Alexis DE TOCQUEVILLE. De la démocratie en Amérique.

Hannah ARENDT. La crise de la culture. Paris : Gallimard, coll. Folio, p. 256.

Ibid., p. 255.

La Tin Pan Alley est un quartier de New York où étaient regroupés les premiers éditeurs de musique à la fin du dix-neuvième et au début du vingtième siècle.

Ibid., p. 266.

Ibid., p. 259.

Ibid., p. 281.

Ibid., p. 284.

Ibid., p. 285.

Ibid., p. 288.

Citation de Patrick Le Lay, 2004, à l’époque président-directeur général du groupe TF1.

Cela se confirme avec la chute du temps consacré à la lecture chez les enfants et les adolescents et l’explosion du temps passé sur les réseaux sociaux dans toutes les classes d’âge de la population.

Paul VALÉRY. La crise de l’esprit, 1919.

“Il est vrai que pour pratiquer ainsi la lecture comme art, il faut avant tout une chose que de nos jours on a précisément désapprise du mieux qu’on a pu, et c’est pourquoi la « lisibilité » de mes écrits n’est pas pour demain, une chose pour laquelle il faut presque être vache et en tout cas pas « homme moderne » : la rumination.” On retrouve cette citation dans la Généalogie de la morale.